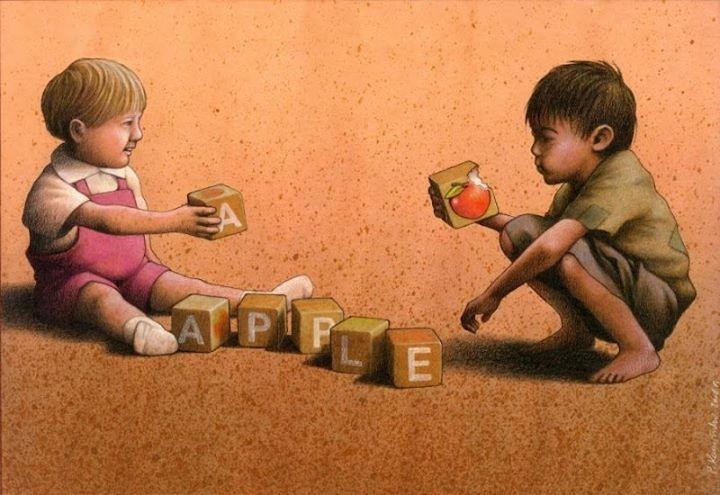

S’humaniser consiste à élaborer sa subjectivité et à faire croitre sa responsabilité sur le monde. Cette construction de la subjectivité est moins la recherche d’un moi intérieur à la façon de l’homoncule imaginé par les alchimistes, cette réplique de l’être humain caché quelque part nous faisant gesticuler notre corps comme un marionnettiste, qu’une façon d’établir des liens aux autres et au monde. Ce sont les habitudes dans les façons de se lier qui sont à la base de cette subjectivité. Ces mêmes habitudes qui nous donnent l’impression de la "continuité du soi ». C’est parce que la subjectivité est un lien, qu’elle est bien plus que qu’un isolat et l’illusion d’un ego qui se suffit à lui-même. D’ailleurs que penser des organismes vivants qui nous habitent comme les acariens ou certains parasites? Sont -ils nous ou seulement des hôtes indésirables? La subjectivité par l’instauration des liens c’est l’apprentissage du désir qui s’attache à des objets mais aussi de la liberté d’entrer en relation avec des sujets. La subjectivité est encore apprentissage des limites du corps et de ses possibilités d’interaction. Nul n’a jamais vu un animal seul de son espèce. Le principe même de la vie situe chaque homme dans une lignée. La subjectivité se co-élabore donc avec celle des autres. Elle s’y réfère, s’en nourrit, s’y heurte et s’y niche.

S’humaniser est donc un processus intersubjectif par lequel chacun apprend des autres ses limites et ses responsabilités. C'est l'apprentissage de la réciprocité. L’exposition à des contextes, à des événements, à un milieu, à d’autres êtres vivants, produit des différences sur les façons d’appréhender le monde. La subjectivité est donc aussi labile dans sa constitution que les circonstances faisant se réunir des êtres humains qui voient se dérouler et participent à tel ou tel événement marquant, dont certains viendront marquer des habitudes et les croyances qui les renforcent pour de longues périodes.

Aujourd’hui la subjectivité oscille entre l’illusion d’être soi-même son propre fondement et cette gageure de maîtriser les relations aux autres. La subjectivité humaine nait de cette convergence d’être à la fois seul et en relation. Elle s’enrichit surtout de la réflexion de cet état de fait. L’homme en tant qu’animal social peut influer sur ses habitudes. Cette capacité à réfléchir qui se nomme la raison rencontre celle des autres et se modifie par l’échange, le débat, le dialogue. S’humaniser est donc un processus de subjectivation d’une grande plasticité dont l’une des constantes est l’altérité et l'une des conditions favorables la démocratie qui permet l'expression.

Pour résumer, s’humaniser c’est se construire des habitudes d’accueil de la différence et de reconnaissance dans ces différences de ce qui nous rapproche de l’autre. S’humaniser ressort d’un processus continu d’abandon de l’illusion de soi et d’apprentissage de l’autre, pour établir ensemble des conventions communes.

Les questions qui découlent de cette analyse sont : comment favorise-t-on l’apprentissage de l’altérité dans nos écoles ? Quel type d’altérité produit-on ? Quels risques fait-on encourir à l’altérité lorsque des habitudes d’apprendre se forment précocement de façon séparée ? La réponse à ces questions conditionne le type de démocratie dans lequel nous vivons.

/image%2F0535633%2F20240125%2Fob_e59049_oig-8hjrzz8oexhwvlgsi.jpg)

/https%3A%2F%2Fcursus.edu%2Fstorage%2Fthumbnails%2FjRJ1nlXsN1YZ76Ivx781sqWbIZeAA6fF8JopGcoI.jpeg)

/https%3A%2F%2Fcursus.edu%2Fstorage%2Fthumbnails%2F7SsH8Dlhn6RkygWVQwQOTCgIVnVHdmc6Zv0h70ps.jpeg)

/https%3A%2F%2Fcursus.edu%2Fstorage%2Fthumbnails%2FC63mMHZwpqiUPEW6nIsLTWCTimjOgO9HjSd0mkd7.jpeg)

/image%2F0535633%2F20230420%2Fob_e34f77_quand-le-vivant-inspire-la-pedagogie.jpg)

/https%3A%2F%2Fimage.ausha.co%2FqpLuUh12DjhG1XUCSZm3Ly7gHkfMhOOG47CtacPB_400x400.jpeg)

/https%3A%2F%2Fcursus.edu%2Fstorage%2Fthumbnails%2FPxpZAXuybbype46sAfWwQOXiohH23yJz2EHyIgcc.jpeg)

/https%3A%2F%2Fcursus.edu%2Fstorage%2Fthumbnails%2FzTJxDptb9vdABMbUxzLzG19RvdmY5p5t7wTEljJ6.jpeg)